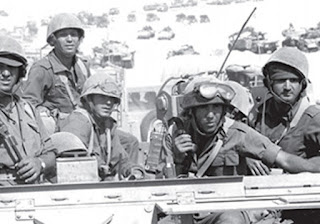

以色列在贖罪日戰爭(Yom Kippur War)逆轉勝

【丁連財的神學與宗教研究論述】1973年10月6日贖罪日戰爭:信仰之日的突襲與生存之戰

1973年10月6日,當以色列全境沉浸於猶太教最神聖的節日──贖罪日(Yom Kippur),會堂中傳出低聲祈禱,道路上無車無聲,廣播電視停播,全國仿佛時間靜止。就在這樣一個呼求赦罪與潔淨靈魂的日子,戰火突然從南北兩方燃起。埃及與敘利亞聯手突襲以色列,展開中東歷史上最震撼人心的一場戰爭:贖罪日戰爭(Yom Kippur War)。.webp)

一、信仰的空檔:攻其不備的時機選擇

猶太人的贖罪日是全國幾乎停擺的一日,禁食、禁語、禁工,連國防部與情報機構的運作也降至最低。敵軍深諳此文化節奏,選在這天發動攻擊,意圖以「戰略奇襲」打破以色列在六日戰爭(1967)後建立的安全與自信。

更巧合的是,1973年的贖罪日也正值伊斯蘭的齋戒月(Ramadan),阿拉伯聯軍以「聖戰」心態發起攻勢,使戰爭染上一層宗教動員的氣氛。

二、南線戰場:埃及橫渡蘇伊士運河

在西線,埃及軍於10月6日中午對巴列夫防線展開突襲,橫越蘇伊士運河,突破這條以色列自認固若金湯的防禦體系。

突擊兵力:超過8萬士兵、2千輛戰車、空中與砲兵配合。

作戰重點:利用高壓水砲沖毀沙堤,架設浮橋迅速越河,壓制以色列守軍。

初期成果斐然,埃及迅速佔領運河東岸大部分地區,使以軍防線潰不成軍。

以色列初期未能有效反擊,一度考慮動用核武作為威懾,顯示其恐慌程度。然而,美國及時提供軍援,以色列重新部署後展開反攻,最終由名將夏隆率軍逆渡運河,包圍埃及第三軍團,扭轉戰局。

三、北線戰場:敘利亞進攻戈蘭高地

與此同時,在北方戰線,敘利亞軍從黎巴嫩與本國邊界發動對戈蘭高地的大規模攻擊。

突擊兵力:約1,400輛戰車、1,000門火砲,兵力為以軍數倍。

以色列北方僅有少量部隊駐守,防線幾乎被完全突破。

敘利亞一度深入戈蘭20公里,逼近以色列北部城市。

關鍵之時,以色列召集後備軍,名將佩萊德指揮第7裝甲旅與巴爾·科赫巴旅死守陣地,雖損失慘重,卻成功延緩敘軍推進。隨後,以色列展開反攻,不僅收復戈蘭高地,還深入敘利亞本土,逼近大馬士革,促使敘利亞呼籲聯合國介入。

四、戰爭結果與影響

儘管最終以色列成功逆轉,穩住南北兩線,但這場戰爭對其心理與戰略構成重大打擊:

對以色列:

信心重創:「無敵軍隊」的神話破滅。

軍方與情報體系受到國內嚴厲批評,總理梅爾夫人辭職下台。

死亡人數逾2,600人,為建國以來最慘重代價。

對阿拉伯世界:

雖未奪回所有失土,卻證明以色列不是不可戰勝。

為埃及總統沙達特後來倡議和談鋪路。

國際後果:

阿拉伯石油輸出國組織(OPEC)對支持以色列的西方國家發動石油禁運,導致全球能源危機。

美蘇冷戰在中東升溫,雙方於戰後透過聯合國調停、設立緩衝區避免擴大衝突。

五、宗教、戰爭與歷史的交錯

贖罪日,本應是猶太人與上帝修和、靈魂潔淨之日,卻成為其國家命運最驚險的關頭之一。在那一日,禁食的人民一手捧著祈禱書,一手抓起步槍;會堂的沉默與戰場的炮火交錯在同一時空。

這場戰爭不僅改寫了中東地圖,更深刻揭示了:信仰與脆弱、神聖與現實,常在歷史的同一瞬間碰撞出最激烈的火花。

.webp)

.webp)

.webp)

.jfif)

.webp)

.jfif)

.webp)

.webp)

留言

張貼留言